「青春华章·重走西北角」闪耀在博物馆里的青春力量

「青春华章·重走西北角」闪耀在博物馆里的青春力量

「青春华章·重走西北角」闪耀在博物馆里的青春力量央广网(yāngguǎngwǎng)兰州6月9日消息(xiāoxī)(记者(jìzhě)(jìzhě)李红军 实习记者焦丽婷)在位于黄河之滨的历史名城甘肃兰州,有这样一群青年人,他们每天与历史对话、与时光同行,他们利用现代科技与传统技艺的完美结合,让珍贵文物重获新生……他们就是甘肃省博物馆的文物修复师和文创(chuàng)设计师。

近日,“青春华章·重走西北角”网络(wǎngluò)主题活动采访团走进(zǒujìn)甘肃省博物馆,探寻该馆如何通过文物修复和文创产品开发,让古老的文物“活”起来(qǐlái)。

甘肃省博物馆文物(wénwù)保护修复中心成立于2010年,前身是1960年成立的甘肃省博物馆文物保护实验室。早(zǎo)在1962年,该实验室便与中国历史博物馆(现(xiàn)中国国家博物馆(guójiābówùguǎn)前身)文物修整室、上海博物馆文物修复工场并称为“全国三大文物保护实验室”,奠定了甘肃在全国文物保护领域(lǐngyù)的地位。

在不久前举行的西北四省(区)文物(wénwù)保护工匠技能竞赛暨甘肃省第一届文物行业(hángyè)职业技能竞赛中(zhōng),甘肃省博物馆文物保护(wénwùbǎohù)中心的6名选手表现亮眼,周蕊斩获金属文物修复一等奖,王滋雨获得金属文物修复二等奖,刘丹荣获陶瓷文物修复二等奖,张艳杰获得陶瓷文物修复三等奖。此外,魏岳、伏妍亭(fúyántíng)获得先进个人。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

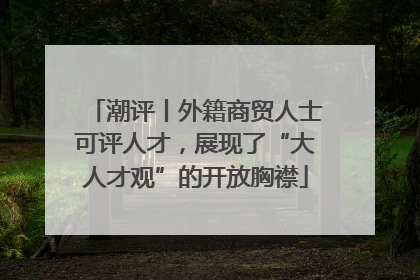

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

央广网(yāngguǎngwǎng)兰州6月9日消息(xiāoxī)(记者(jìzhě)(jìzhě)李红军 实习记者焦丽婷)在位于黄河之滨的历史名城甘肃兰州,有这样一群青年人,他们每天与历史对话、与时光同行,他们利用现代科技与传统技艺的完美结合,让珍贵文物重获新生……他们就是甘肃省博物馆的文物修复师和文创(chuàng)设计师。

近日,“青春华章·重走西北角”网络(wǎngluò)主题活动采访团走进(zǒujìn)甘肃省博物馆,探寻该馆如何通过文物修复和文创产品开发,让古老的文物“活”起来(qǐlái)。

甘肃省博物馆文物(wénwù)保护修复中心成立于2010年,前身是1960年成立的甘肃省博物馆文物保护实验室。早(zǎo)在1962年,该实验室便与中国历史博物馆(现(xiàn)中国国家博物馆(guójiābówùguǎn)前身)文物修整室、上海博物馆文物修复工场并称为“全国三大文物保护实验室”,奠定了甘肃在全国文物保护领域(lǐngyù)的地位。

在不久前举行的西北四省(区)文物(wénwù)保护工匠技能竞赛暨甘肃省第一届文物行业(hángyè)职业技能竞赛中(zhōng),甘肃省博物馆文物保护(wénwùbǎohù)中心的6名选手表现亮眼,周蕊斩获金属文物修复一等奖,王滋雨获得金属文物修复二等奖,刘丹荣获陶瓷文物修复二等奖,张艳杰获得陶瓷文物修复三等奖。此外,魏岳、伏妍亭(fúyántíng)获得先进个人。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

青年修复师正在伏案(fúàn)工作(央广网发 焦丽婷 摄)

获奖不是偶然,这个平均年龄不足35岁(suì)的(de)文物修复团队,以科技与匠心唤醒沉睡的历史(lìshǐ)。2024年末,团队成员刘丹(liúdān)申报的《武威出土汉代简牍多重价值挖掘及方法研究》获批省级人才青年项目,成为全省文博系统(xìtǒng)年度唯一入选课题。她的团队中,“90后(hòu)”成员占比超过(chāoguò)七成,从青铜锈色到绢帛纹路,从简牍文字到古籍墨香,甘肃省博物馆的青年修复师们以敬畏之心俯身“文物手术台”,让两千余件濒危文物重焕生机。

“60年来,甘肃文保人(rén)始终坚守在文物保护第一线,不仅(bùjǐn)传承了传统修复技艺,更不断引入现代科技手段。”甘肃省博物馆文物保护修复中心主任张东(zhāngdōng)介绍,修复团队会针对不同材质的文物,采用定制化的修复方案。例如,彩陶类文物修复会先用显微镜观察裂纹(lièwén)与缺失情况,采用环氧树脂等材料粘接,再以矿物颜料补色;纸质(zhǐzhì)文物则运用湿法修复技术(jìshù),浸泡(jìnpào)软化纸张纤维后揭裱、拼接、补洞,再干燥压平。

除了(le)文物修复之外,该中心还(hái)为省内外文博单位设计编制了30余部文物保护修复方案和预防性保护方案,并承担了省外单位的文物保护修复工作。同时,该中心还与国家博物馆、中国丝绸博物馆等机构签订战略合作协议,设立(shèlì)重点科研(kēyán)基地甘肃工作站(gōngzuòzhàn),促进了科研资源共享和成果转化,培养了大批优秀人才。

修复让文物重生,文创让文物出圈。在开展文物修复工作的同时,甘肃省博物馆还(hái)注重(zhùzhòng)文创产品的开发,让更多观众能把“文物”带回家(dàihuíjiā)。

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

甘肃省博物馆推出的(de)文创产品(央广网发 焦丽婷 摄)

2022年,甘肃省博物馆推出的“丑萌”的毛绒玩具“绿马”走红网络,其原型就是甘肃省博物馆的镇馆之宝——铜奔马(马踏飞燕)。此后(cǐhòu),甘肃省博物馆文创中心从年轻人的喜好入手,将文物、甘肃土特产设计成毛绒玩偶,同时融入(róngrù)兰州美食、方言(fāngyán)等元素,让文物以(yǐ)更可爱、更贴近生活的形式呈现,缩短了公众与(yǔ)文物之间的距离。

“青年设计团队以(yǐ)90后为主力,平均年龄不到30岁,他们既深入研读文物历史,又融入现代审美。”甘肃省(gānsùshěng)博物馆文创中心创意总监吴小宇介绍,正是这支(zhèzhī)富有青春活力(qīngchūnhuólì)的队伍,为博物馆文创产品设计研发注入了新的活力。

更多精彩资讯请在应用(yìngyòng)市场下载(xiàzài)“央广网”客户端。欢迎(huānyíng)提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上(xiànshàng)投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有(suǒyǒu),未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: